最後の記事からまた日が空いてしまいました…

ところで、ちょうどこれを書き始めた頃にジークアクスが最終回を迎えたのですが…

いやー…いい意味でとてもやべーやつでしたね…!

もう何を書いてもネタバレになってしまうので詳しくは書けないですが、リアルタイムで最終回観れたの最高にラッキーでしたね…! とはいえ途中数話観れてないので、そのうちイッキ観したいところ。

さて今回は、W&Nから久しぶりに出た新色「リバイバルカラー」シリーズ全8色のご紹介をば!

リバイバルカラーってなんぞや?

雑に和訳すると「復刻色」なのですが、公式では一応以下の様に定義してますね。

過去の偉大な芸術家たちに広く使われた8つの美しい歴史的カラーが時を超えて蘇ります。

https://x.com/wn_jp/status/1907388036821754252

- 鮮やかな色彩と繊細な粒状のグレーが混ざり合い、パレットを引き立てる絶妙なバランス。

- 偉大な芸術家たちが多用し、記録に残した歴史的なカラーを忠実に再現。

- 現代のアーティストに最も求められる色合いを、安全性と耐久性を高めて復刻。

当時の芸術家が愛した色を、安全性・高耐光性・高耐久性も備えつつ再現しようという趣旨のよう。一部の色で触れますが、偉大な芸術家たちが愛した色はだいたい超高価か猛毒かのほぼ2択でしたからね…

全8色色見本

この写真はSNSに上げる為にウォーターマーク加工を施してあるので、実際の色味と少し異なっていますが…

リバイバルカラー 価格表

以前公開した「僕の考えた最強のW&N18色」記事 の時同様、色名の横に「S1」とか「S2」といった感じでシリーズ番号を記載していますので、今回も価格表を用意しました。価格はメーカー希望小売価格なので、ここから更に割引で販売されている店もあります。購入時の参考にして頂けると幸いです。

なおリバイバルカラーは通常のシリーズとは違い、5mlチューブとハーフパンのみのラインナップです。公式SNS等でアップされていたビリジアンヒューの写真で写っていた14mlチューブですが、今の所日本国内では14mlチューブの販売はありません。ホールパンに至っては本国でも販売予定がない模様。

| シリーズ/サイズ | 5mlチューブ | ハーフパン |

|---|---|---|

| S1 | 693円 | 704円 |

| S2 | 781円 | 803円 |

| S3 | 836円 | 814円 |

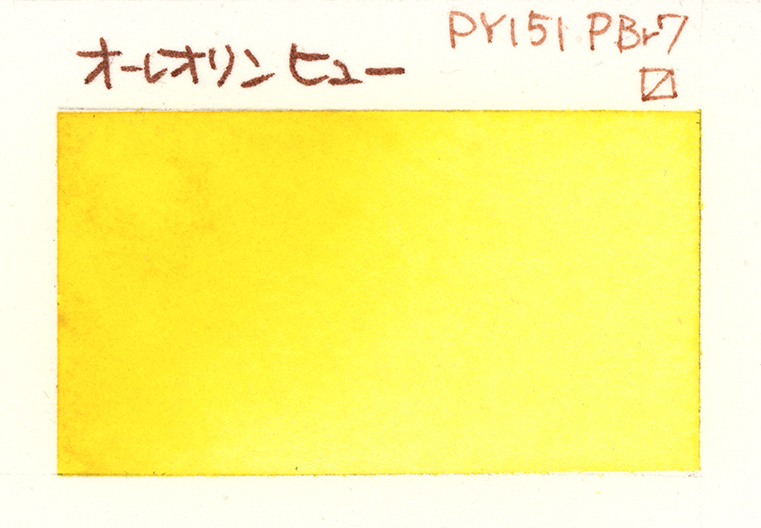

オーレオリンヒュー [S2]

2年前に廃盤になったオーレオリンを代替する色。

スキャンでは残念ながら完全に再現できていませんが、濃く塗った所にほんのり赤みがあります。が、濃く塗ってもそこまで深みは出ない印象。レモンイエローを置き換える形で使うのもアリだと思いますが、混色すると相手の色に負けやすい感じがしたので、混色前提で使うなら多めに用意すると良いです。

透明水彩では代替色になりつつある? オーレオリン

オーレオリンの原料は「ヘキサニトロコバルト(III)酸カリウム」という黄色の錯体で、コバルトイエローとも呼ばれたりします。C.I.NameはPY40。耐光性に優れますが、耐アルカリ性は弱いとされています。

他のコバルト系顔料の例に漏れず、主成分である亜硝酸コバルトも毒性が高いもの(日本では毒劇法の規制対象)であるため、近年ではPY40から代替するメーカーもちらほら増えているようです。透明水彩に限って見ると、ダニエルスミスやセヌリエは今でもPY40で製造していますが、ほとんどのメーカーでは他の顔料で代替になっています。

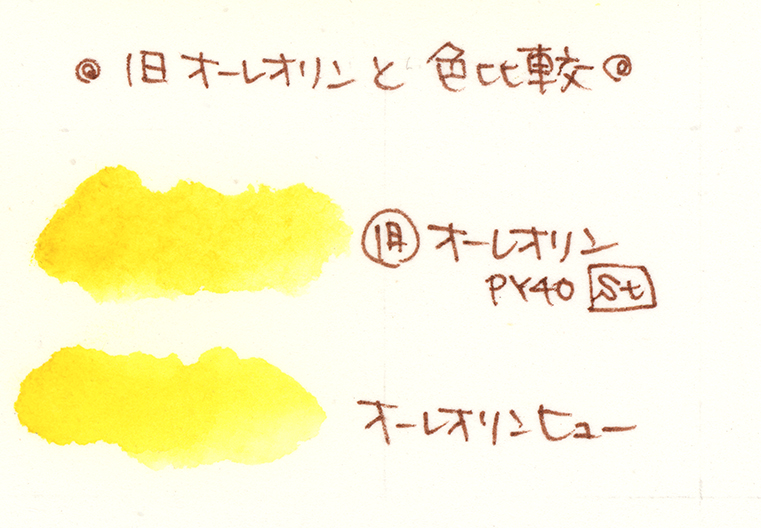

旧オーレオリンと色を比較。ドットシートから取ったので絶望的に量が足らなかったのですが、こうして見ると色味の差はあまりなさそうに見えます。

ヒュー(Hue)とは「色」「色調」の意。毒性が高かったり入手が難しかったりする顔料を、現代の安価で安全性の高い顔料で代替したものは、色名の後に「ヒュー」とつけられていることが多いです。

例えばW&Nには、今回発売されたオーレオリンヒューやビリジアンヒューの他にも「マンガニーズブルーヒュー」というヒューがついた色がありますが、これも元は毒性の高いマンガン酸バリウム由来の顔料で作られていたマンガニーズブルーを、安全性の高いフタロシアニン顔料で代替したものです。

一方、チント(Tint)は「色合い」「染める」「濃淡」などの意味がありますが、以前はヒューと同じ意味合いで使われていました。現在ではヒュー表記で統一するメーカーがある一方、チントとヒューが混在するメーカーもあったりとバラツキもあります。しかし透明水彩では「黒よりもやや淡い色」のニュートラルチント以外にほぼ見かけない気がするのですが…(私のリサーチ不足かも)

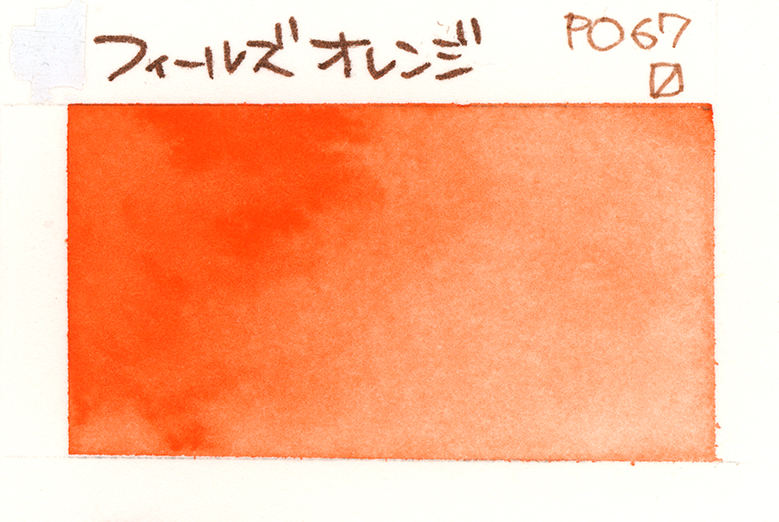

フィールズオレンジ [S2]

英国の色彩学者ジョージ・フィールドが特別に精製した、バーミリオンにインスパイアされたオレンジ。このシリーズ唯一の単一顔料です。

スキャン画像では赤みがかったオレンジになっていますが、実際の色味は蛍光オレンジかっていう位に彩度がギャンギャンに高いです。めっちゃ眩しいです。なるべく原画に近くなるような色補正を心がけてはいるのですが、この色はどうあがいても無理でした…

フィールズオレンジのインスパイア元・バーミリオンとは

バーミリオンは人工的に合成された硫化水銀から生成される朱色に近い赤で、C.I.NameはPR106。人工の硫化水銀で作られるバーミリオンに対し、天然の硫化水銀を集めて生成されたものはシナバー(辰砂)と呼ばれます。

硫黄と水銀の化合物なので、当然ながら毒性が高いものになります。油絵具や日本画用絵具ではPR106を使った朱色は今でも現役ですが、透明水彩ではほぼ販売されていません。透明水彩で「バーミリオン」の名前で売られているものは、カドミウムレッドに複数の顔料を混ぜて本物のバーミリオンの色合いに似せた代替色になります。

しかし近年では、そのカドミウム系顔料も海外メーカーではより安全性の高い顔料に代替しよう…という傾向があり、W&Nでもカドミウムを取り除きながらも、カドミウム色と同等の性能に近づけた「カドミウムフリー色」を発売しています。ツイートは透明水彩しか載っていませんが、ガッシュ(不透明水彩)にもあります。

なおバーミリオン、有毒性が高い以前にとても高価であるため、安価かつ毒性が低めの顔料を用いて、本物のバーミリオンの色調に似せて作られた「バーミリオンヒュー」も販売されています。

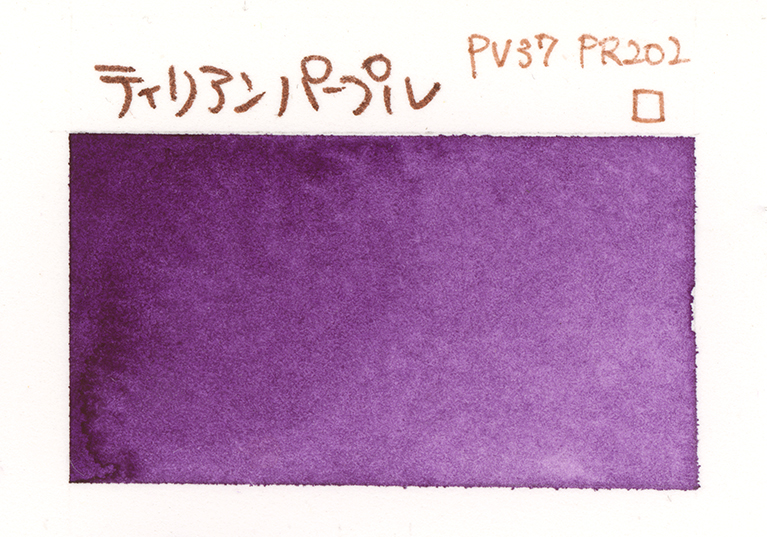

ティリアンパープル [S2]

個人的に買ってとても良かった色。リバイバルカラーでどれがマストバイか教えてって言われたら間違いなくこれ。

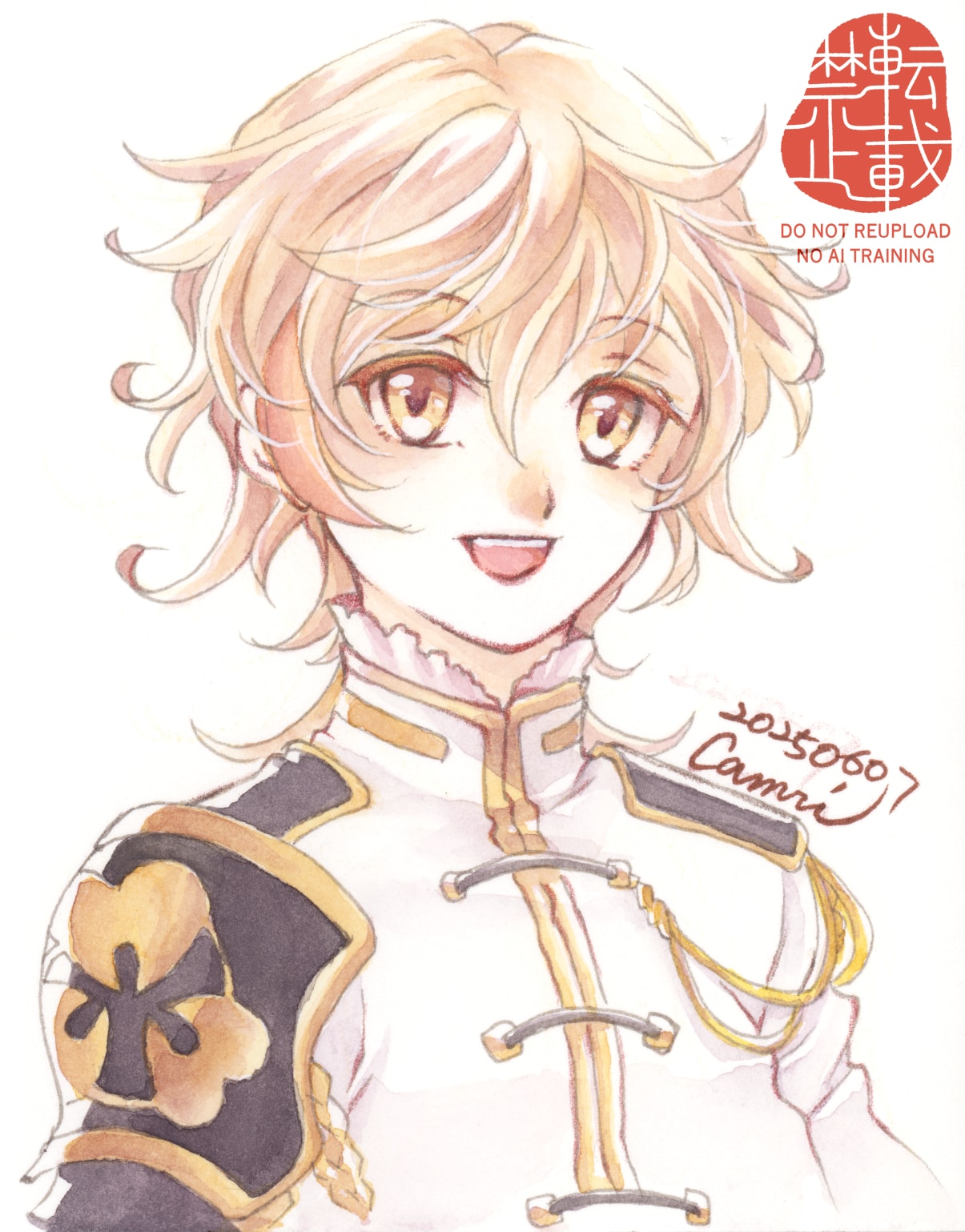

赤みを帯びた紫ですが、ステイニング色ではないので使い勝手がとてもよいです。後の作例を見てもらえればわかると思う(多分…)のですが、この紫…汎用性めちゃくちゃ高い。

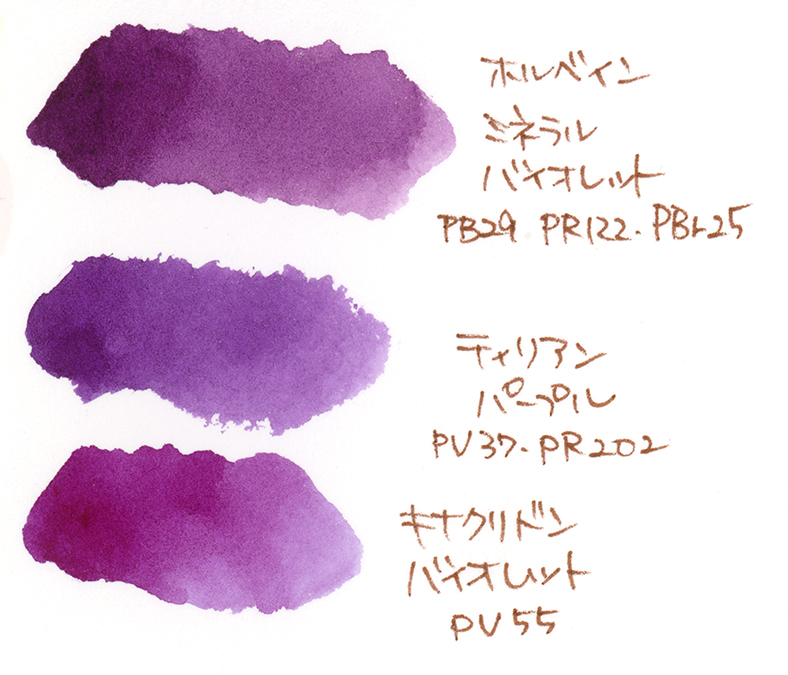

ちょっと色味は異なるのですが、ホルベインのミネラルバイオレットが好きな人なら絶対刺さると思います。画像はティリアンパープルがディオキサジンバイオレットみたいな色味になちゃってますけど…

幻の「貝紫色」ティリアンパープル

その昔、古代フェニキアのティルスでシリアツブリフガイという巻貝から抽出して生産していたことから「フェニキアの紫」とも呼ばれた幻の色。膨大な数の巻貝から僅かにしか抽出されないという希少かつ高価な顔料だったため、「世界で最も高貴な紫」と言われていたそうです。古代のエジプトやローマでは王族や貴族が衣装に好んで用いたため権威の証ともされたことから、英国では「王者の紫」という意味のロイヤルパープルといいます。

なお地中海地方特有の色というわけではなく、日本でも先史時代に貝紫染めの文化はあったらしいです。…が、その後の日本では貝紫染めではなく紫根染めの方が一般的になり、西洋ほど貝紫染めの文化は定着しなかったようです。紫に発色する時の臭いが死ぬほど強烈らしいので、世界的にも幻の色となってしまったのもむべなるかなと…

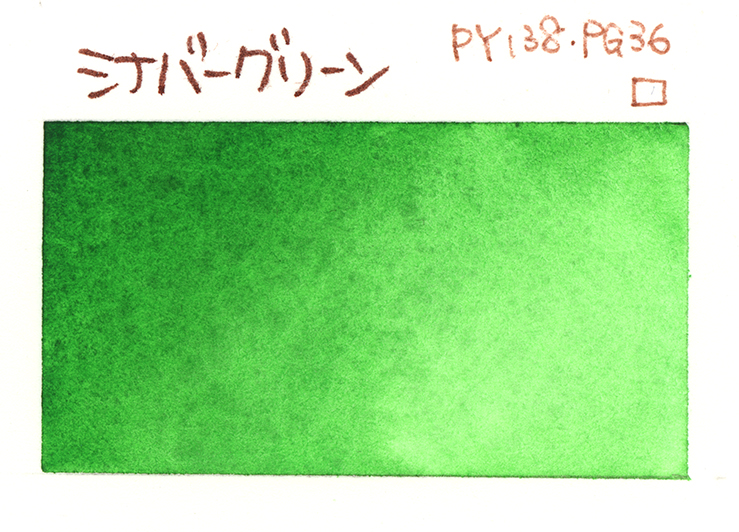

シナバーグリーン [S2]

この色も彩度が結構高め。ウィンザーグリーンYSに少し黄色を混ぜた感じの色で、コミック系ならそのままでも使えないこともないのですが、混色前提で使う方が出来ることが格段に増えます。混色して使うべき。

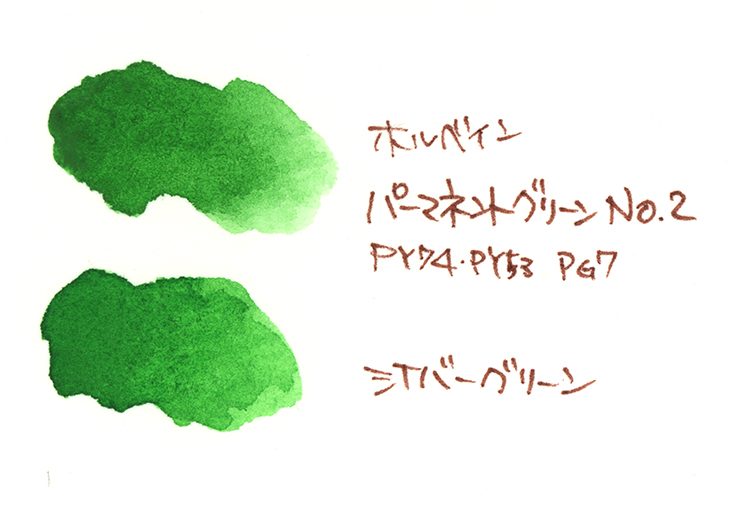

ホルベインのパーマネントグリーンNo.2と比較。顔料構成は違うんですが、色味は似通ってるように見えます。

昔のシナバーグリーン = 強毒性のパリスグリーンだったかもしれない説

公式Xにあがっていた説明によると、この色は長年W&Nの伝統的な色見本帳に掲載されていたとのことで、少なくともW&Nの黎明期から存在していたものと思われますが、シナバーグリーンで検索しても引っかかるわけない。調べるとクロムグリーンの別名がシナバーグリーンだったりするけど、あちらは不透明色っぽいのでちょっと違う。

じゃあ元の顔料って何だったんだろうな…となるわけですが、公式Xのシナバーグリーンのポスト内容と、公式サイトでpdfにて公開されている「色の物語」のビリジアンの項目に、それぞれヒントとなる記述がありました。

ヒ素を含み猛毒だった人工エメラルドグリーンに代わる色として、1838 年にパリの Pannetier とその後継者である Binet により開発されました。

https://www.bonnycolart.co.jp/upload/files/200525204313.pdf

18世紀に誕生した銅酒石酸塩(タルトレート)または銅ヒ素系の緑色顔料。この黄みがかったグリーンは、明るい質感と独特のアンダートーンを持ち、他の緑系の色とは一線を画します。

https://x.com/wn_jp/status/1912461484338094133

銅酒石酸塩は、現在は銅メッキの下地剤かフェーリング反応の試薬として用いられるのが一般的で、どんだけ調べても顔料として使われていたという記述にたどり着くことができず。銅酒石酸塩の本来の名称である酒石酸銅(II)水和物で調べてもやはり同様なので、元々の顔料はもう1つの方の銅ヒ素系顔料だったのではないかと思われます。この顔料は日本では花緑青という非常に鮮やかな緑色で、一般的にパリスグリーンと呼ばれている色です。

パリスグリーンは18世紀に発明された人工顔料・シェーレグリーンの派生種のひとつで、シェーレグリーンの代替品として開発された顔料でした。しかしシェーレグリーン同様ヒ素を含む強毒性であったため、19世紀中頃に日用品への使用が禁止されます。20世紀に入ると、今度は害虫及び害獣の駆除剤や農薬として利用されるようになりますが、現在はほとんどの国で使用禁止。前述の「色の物語」にもあるように、もともとビリジアンはこの毒性の強いパリスグリーンを代替する目的で出来たものです。ただまぁそのビリジアン、W&Nでは廃盤になってしまったんですが…

↑こちらの動画ではパリスグリーン以外に放射線元素由来(ラジウムとか)の危険な顔料なんかも紹介されています。日本語によるざっくりとした要約はGigazineの以下の記事にあります。

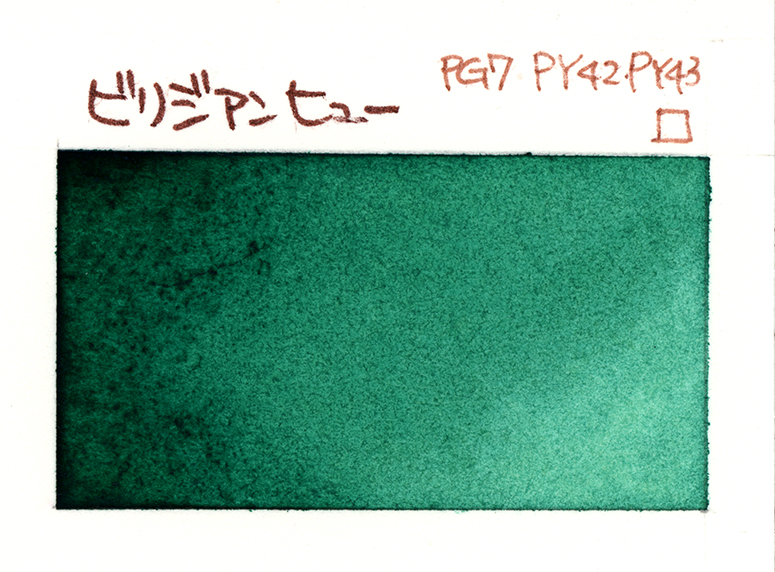

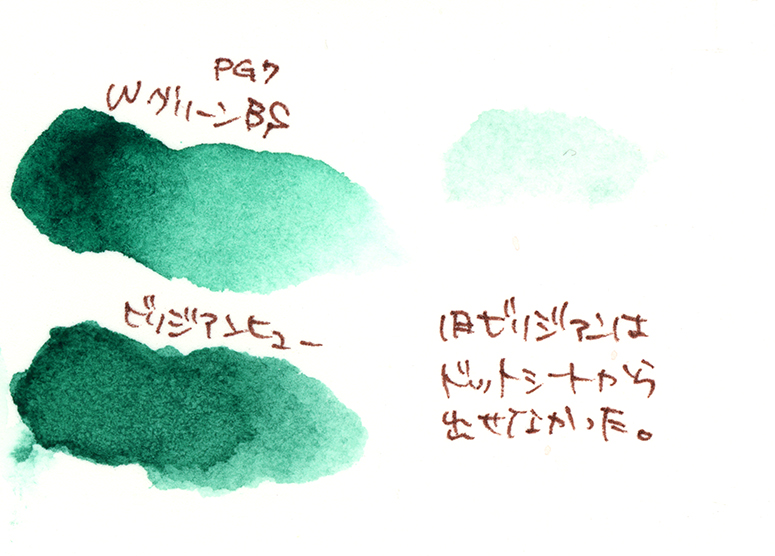

ビリジアンヒュー [S2]

2年前に廃盤になったビリジアンを代替する色。ホルベインにも同じ名前の緑がありますが、あちらの中身はウィンザーグリーンBS(=フタログリーンBS)と同じ色なのでお間違えなきよう。

公式Xで画像が出た時、色味があまりにもフタログリーンBSに見えたので、最初に見た時「ウィンザーグリーンBSの間違いじゃないよね…?」と目を疑いました…。実際ビリジアンヒューの顔料構成はウィンザーグリーンBSに2種類のイエローオーカーを混合しているので、あながち間違いでもないんですけども。笑

あまりにも色味が似すぎていたのでウィンザーグリーンBSと色味比較。素人目にはやはりそこまで色味に差がないように見える…。スキャン画像では分かりにくいのですが、実際は彩度高めで色も青みがかってます。発色も強めの人工的な色味なので、そのまま使うよりも混色して使うのをおすすめします。混色した時の彩度はやや落ちてしまうかもですが、フタログリーンの代わりとして使うのも十分ありだと思います。

なお旧ビリジアンはドットシートから絵具を拾い出せなかったので色比較できませんでした。

パリスグリーンの代替色だったビリジアン

シナバーグリーンの項で前述したように、もともとビリジアンは強毒性のパリスグリーンを代替するために作られた色でした。1838年にパニティエールが発明するも、彼はその製法を秘匿にしたため普及しませんでした。

その後1859年にギネーによって再発明。顔料として安価に生産されるようになると、それまでのパリスグリーンから置き換えられるようになります。ギネーの再発明によって一気に普及したことから、彼の名を取って「ギネーグリーン」と呼ばれることもあります。W&Nでは1930年に発売。

主成分はクロム鉱石を水酸化させた水酸化クロム。しかし安価で生産できるようになったとはいえ、鉱石を原料としたものは基本的に高価になりがち。透明水彩の場合はどこのメーカーでも2番目に高い価格帯に入っており、最も安いホルベインの5mlチューブですら、ワンコインで買うことはできません。

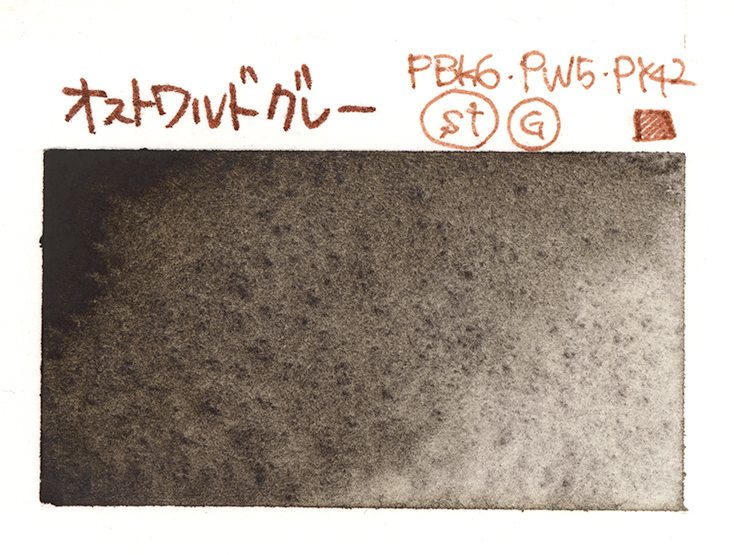

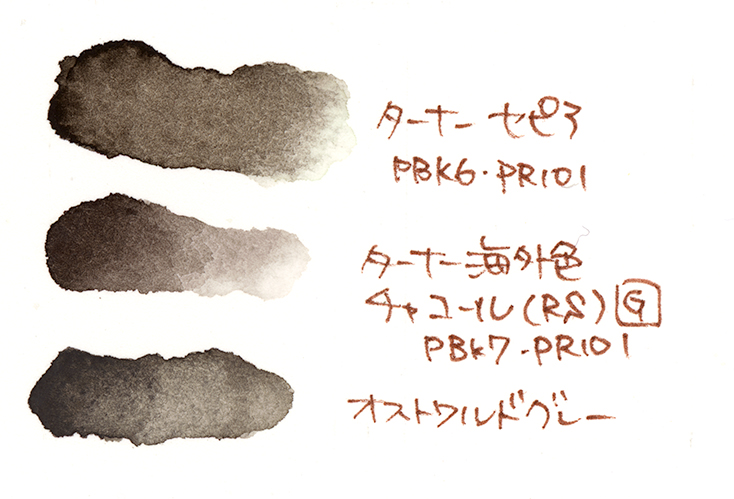

オストワルドグレー [S1]

リバイバルカラー唯一のステイン色。濃いめに塗ると凝集感っぽくなるので粒状感は目立たなくなりますが、水多めで塗ると粒状感が出ます。暖かみのあるグレーなのでそのまま使ってもいい感じになりますが、ステイン色と混色して分離させると表現の幅がぐっと広がりそう。

なお固まると溶かしづらくなるので、常時パレットに出しっぱにするならハーフパンがおすすめ。

他のグレーと比較したところ。色味的にはターナー海外色のチャコール(レッドシェード)に似てるように見えて、全くの別物ですね…。

色名の「オストワルド」って何?

ノーベル化学賞受賞者でもあるドイツの科学者、フリードリヒ・ヴィルヘルム・オストワルトのことかなと。

優秀な科学者である一方、絵を描くことが最大の趣味でもあった彼は、1923年に関連色を表示するためのシステム「オストワルト表色系」を考案。現在一般的に普及しているマンセル表色系とは異なり「純色と白と黒の混合量によって全ての色を表す」というもの。大変に複雑なので、詳しい内容はDICの記事をお読みいただければ…

1942年に補色の全範囲を示したカラーチップを収載したカラーハーモニーインデックスという本が出版され、その後も版を重ねる毎に内容も改訂されてきましたが、1972年に絶版となってしまいました。W&Nのアーカイブには、このオストワルト表色系を立体的に表現したものが保存状態の良いままで現存しているとか。

現在では半ば古典的な扱いをされるオストワルト表色系ですが、この考え方はドイツの標準色票である「DIN表色系」や、日本の「PCCS(日本色研配色体系)」にも大きな影響を与えたと言われています。

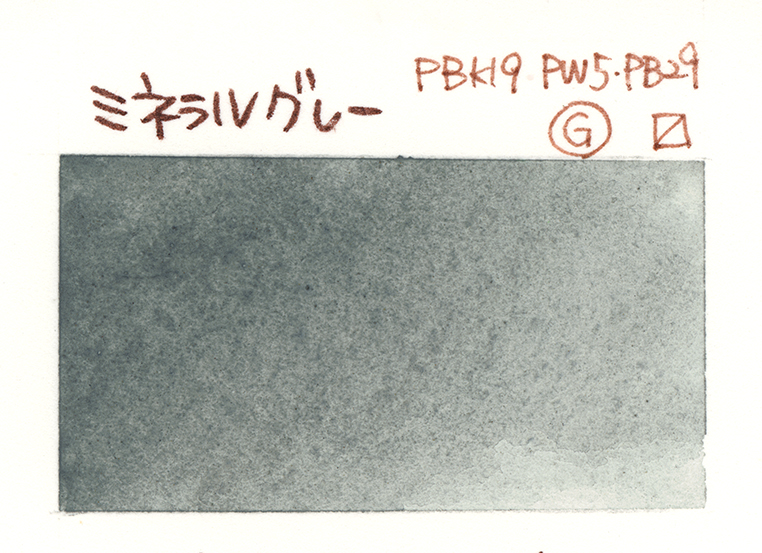

ミネラルグレー [S1]

おそらく今回のシリーズでは人気上位に入る色。初回入荷分が完売しましたっていう画材店もちらほらあったので、これと後述のウルトラマリンアッシュは購入する方が多かった印象です。

粒状化する色ですが、よほど目の荒い水彩紙ではない限り、そこまで気にはならないかなぁと。中目でも若干シボシボ感あるかな程度で収まってくれます。そのまま使うのも良いけど、混色してくすみカラーを作るのにもいいかも。

なおこの色も固まると非常に溶けにくくなるので、パレットに出しっぱにするならハーフパン推奨。

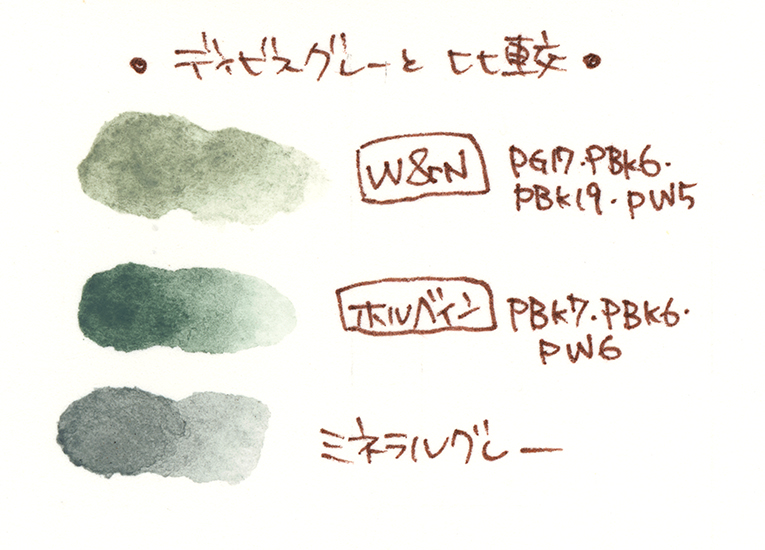

デイビスグレーとの比較。ホルベインのは黒と白の顔料オンリーなのにこの少し緑っぽい色味が出るんですよね。ふしぎふしぎ。個人的には透明度重視ならミネラルグレー、粒状化を避けたいならデイビスグレーかなぁと。

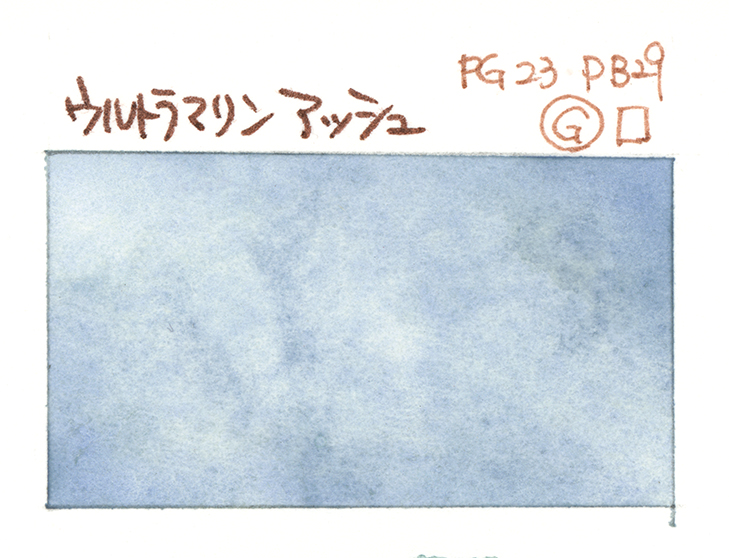

ウルトラマリンアッシュ [S3]

発売前から一番人気だった色。発売前の色紹介ツイートで最もバズってたのがこのウルトラマリンアッシュ(次がミネラルグレー)で、こちらも発売後すぐに完売する画材店が結構多かったようです。

なかなか見かけない絶妙な色味のちょっとだけくすみブルー。発色はとても穏やかで、どれだけ濃く塗ろうとしても濃くなりません。絵の具がかなりもっちゃりとしているので、水彩紙が木材パルプだと絵具が動いてしまってちょっと定着しづらいかも。

また、これはウルトラマリンアッシュに限らず、ローズドーレやポッターズピンク、ウルトラマリンバイオレットなどのもったりとした色共通で言える話なのですが、チューブから出して固める場合、他にオックスゴールやアラビアゴムメディウム等を一切足さずにそのまま固めると非常に溶かしにくくなります。その都度チューブから出すか、ハーフパンを使うのがベスト。W&Nに限らず、どのメーカーもチューブから固める方法は基本的に推奨してはいないと思いますが、そもそもハーフパンのないターナーやクサカベなどはそういうわけにもいかんのよなぁ…

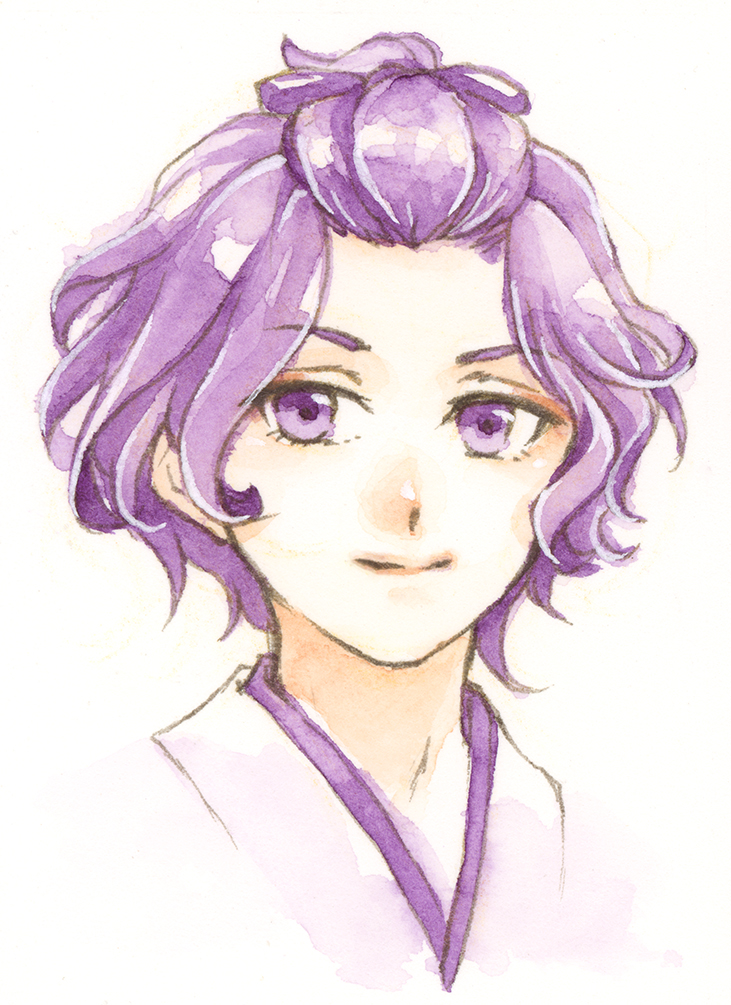

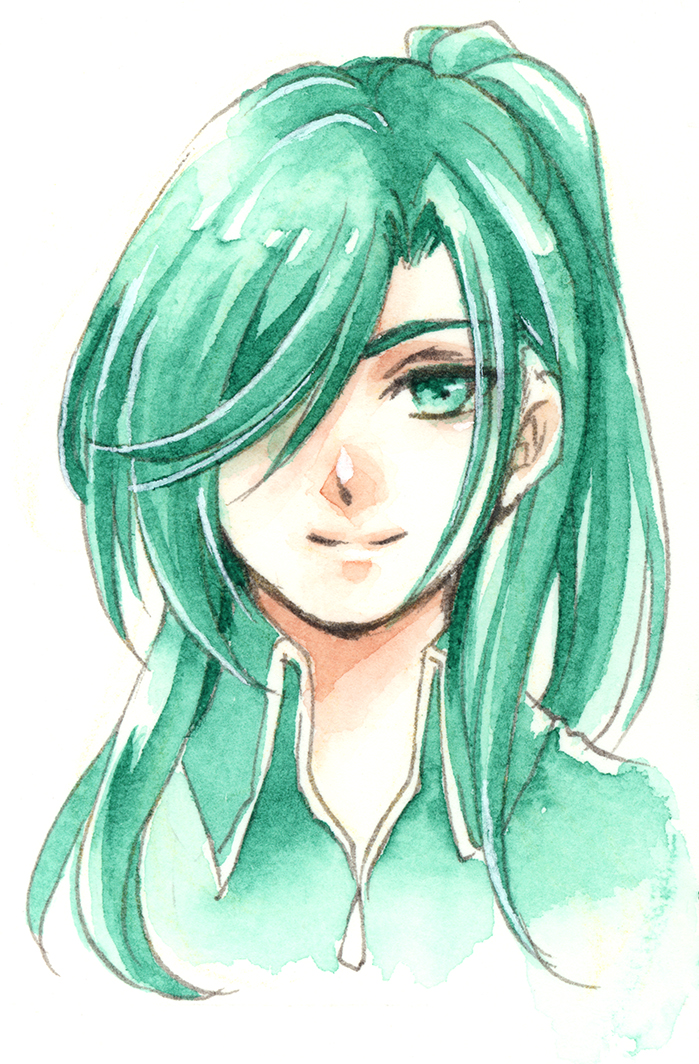

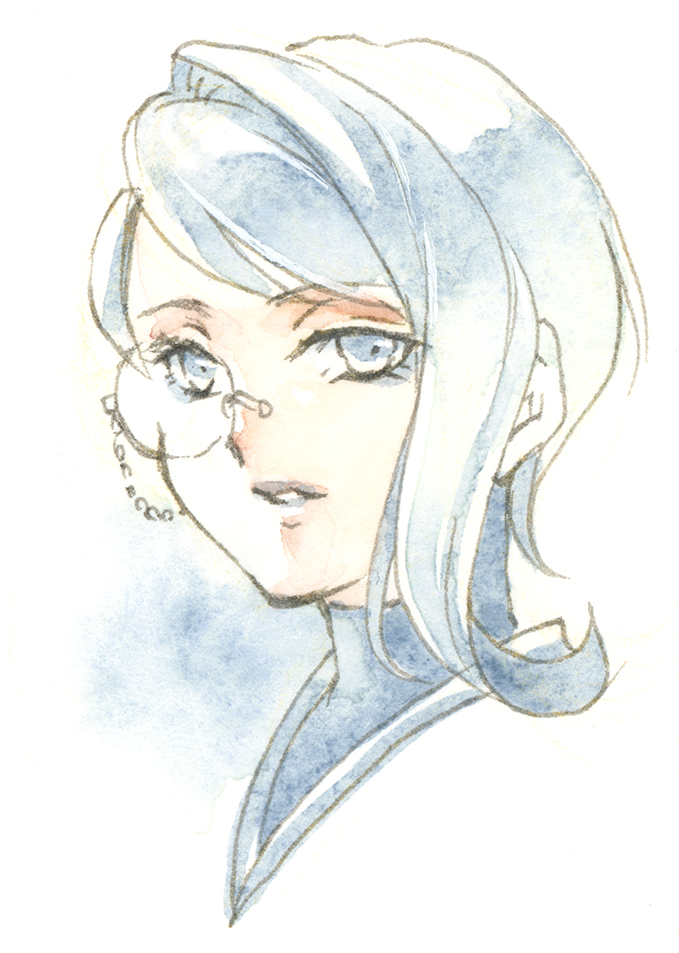

リバイバルカラーだけで塗ってみた!

というわけで、リバイバルカラー縛りで実際に塗ってみました!

使った色は

- オーレオリンヒュー

- フィールズオレンジ

- ティリアンパープル

- ミネラルグレー

- オストワルドグレー

の5色のみ。

物吉くんはもともとが色数そこまで要求されないキャラなので難易度低すぎた感もありますが、5色縛りでもここまで塗れるんですね…と、我ながらビックリしております。普段あまり色数の縛りプレイをほとんどしないので…(※去年の分離色トーバーの記事見てもらえればわかりますが色縛りでめちゃくちゃ苦戦してますw)

リバイバルカラーのラインナップ的に普段自分が好んで使う色調の肌色や茶色が一番作るの難しいかな…? と思ってたんですが、ティリアンパープルが赤みのある色調だったおかげで意外にもなんとかなりました。ただ、オレンジのメッシュはフィールズオレンジそのままの色で塗ってもよかったかもなぁ…とちょっと後悔してたり。笑

おわりに

サラッと全色紹介のはずが、色々蛇足つけすぎたせいでとっても長くなってしまいました…すいません…!

色のラインナップ的には水彩沼ガチ勢向けっぽい感もありますが、オーレオリンヒューのようにレモンイエローの代わりにも使えるものや、ティリアンパープルのように混色しなくてもそのまま使えるものなど、水彩初心者でも扱いに困らない色もあるので、気になる色があれば買ってもいいと思いますよ…!

ただ緑だけはそのままの色では使わず、混色大前提で使った方がいいです。多少彩度は落ちるかもですが、フタログリーンの代わりとして使ってもいいくらいの色味なので…。

人気色はグレー2色とウルトラマリンアッシュですが、私はティリアンパープル激推しです。是非に…!